近代以來(lái)�,關(guān)于蘇美爾與中華文明的關(guān)系,一直存在著多種猜測(cè)和理論��。其中,最典型的觀點(diǎn)之一是認(rèn)為蘇美爾人東遷至中國(guó)����,將象形文字引入中華文明,并為其點(diǎn)亮了燈火�。這個(gè)觀點(diǎn)的主要依據(jù)在于蘇美爾被認(rèn)為擁有世界上最古老的象形文字,因此有人認(rèn)為蘇美爾影響了中國(guó)����,甚至將蘇美爾文字視為甲骨文的源頭。

這一觀點(diǎn)已經(jīng)在上個(gè)世紀(jì)80年代被考古證據(jù)所推翻�。因此,我們需要重新審視這個(gè)觀點(diǎn)�����,并通過(guò)考古發(fā)現(xiàn)來(lái)理解中華文明的真正源頭�。

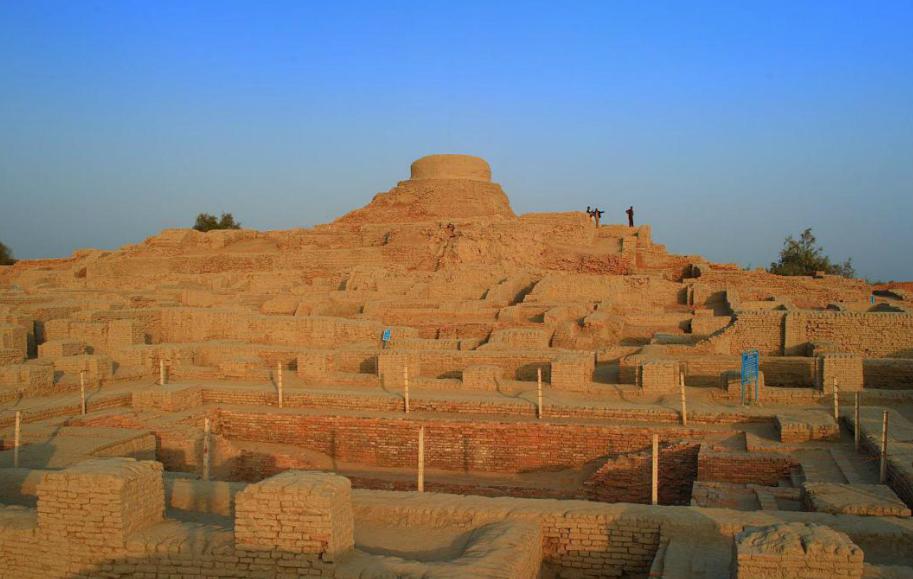

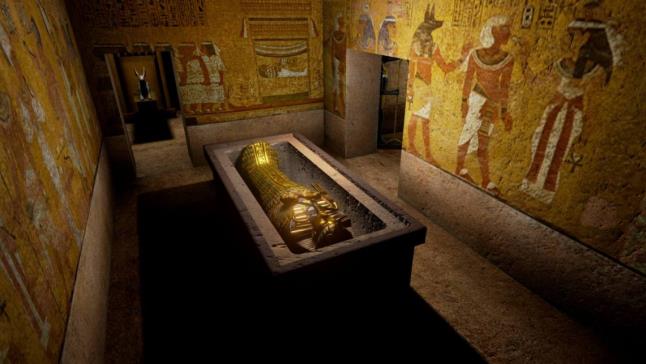

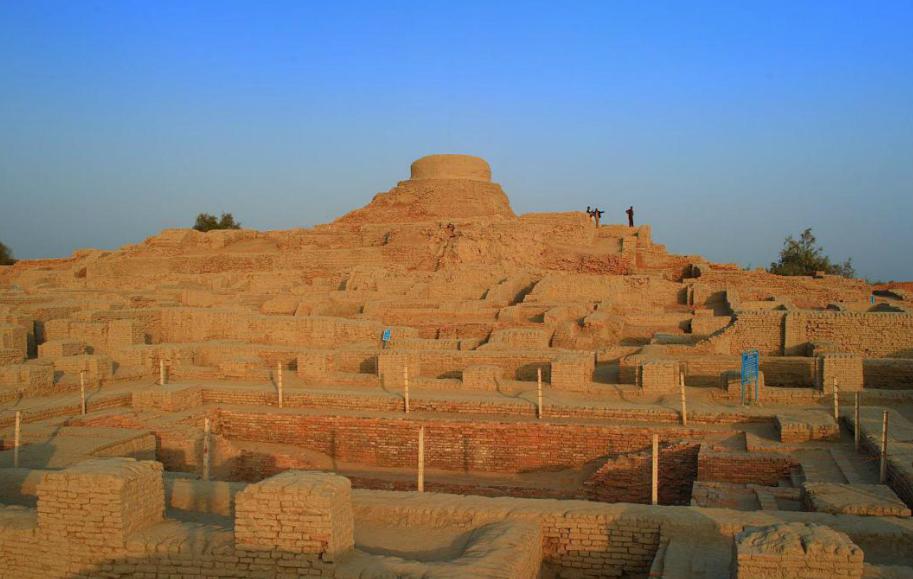

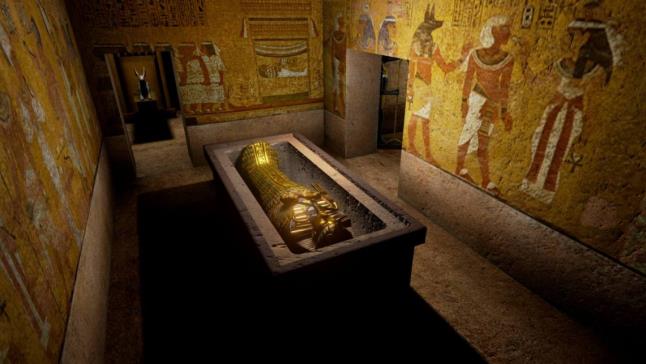

首先,我們需要了解世界上五大古代文明古國(guó)�,其中除了中國(guó)之外,其他四個(gè)都曾經(jīng)使用象形文字��,而且比甲骨文要早���。古美索不達(dá)米亞的楔形文字�,古埃及的象形文字,古克里特島上的米諾斯象形文字����,以及古印度的哈拉巴文化象形文字��,都是比甲骨文早的文字系統(tǒng)���。

根據(jù)西方歷史觀���,甲骨文的形成時(shí)間大約是距今3600年或距今3300年(從盤庚遷至殷時(shí)計(jì)算),遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于其他四個(gè)古代文明����。從時(shí)間上看,中國(guó)似乎更可能從其他文明中學(xué)習(xí)文字��,而不是向蘇美爾學(xué)習(xí)�����。

近年來(lái)的考古發(fā)現(xiàn)卻提供了新的證據(jù)�。例如,河南舞陽(yáng)賈湖遺址和安徽蚌埠雙墩遺址都發(fā)現(xiàn)了古老的刻符����,距今已有7000年以上的歷史��。這些刻符的形狀和結(jié)構(gòu)與現(xiàn)代漢字非常相似�����,有的甚至與甲骨文十分相似���。這些發(fā)現(xiàn)引發(fā)了學(xué)者們的興趣,并引發(fā)了對(duì)這些刻符是否代表文字的爭(zhēng)論�。

尤其是雙墩刻符,數(shù)量多達(dá)630個(gè)�����,幾乎都刻在不易察覺的地方����,顯然不是用于裝飾的。這些刻符的形狀簡(jiǎn)潔�����、生動(dòng)�����,具備文字的書寫特征。更重要的是�,一些雙墩刻符在江蘇鎮(zhèn)江、安徽宣城等地的遺址中也被發(fā)現(xiàn)���,這意味著它們不僅僅是孤立存在的符號(hào),而是一種用于表達(dá)特定含義的記錄符號(hào)�����。這些特點(diǎn)使得雙墩刻符被普遍認(rèn)為是一種原始文字��。

此外�,學(xué)者們已經(jīng)開始解讀雙墩刻符,發(fā)現(xiàn)它們涵蓋了各個(gè)方面的內(nèi)容��,包括生產(chǎn)���、生活��、宗教����、藝術(shù)等。這些刻符的存在為我們提供了有關(guān)史前時(shí)期的豐富信息�����,可以被看作是史前時(shí)代的“檔案館”����。

因此,可以得出結(jié)論����,雙墩刻符很可能是一種文字系統(tǒng),盡管這個(gè)系統(tǒng)在某個(gè)時(shí)期可能未能直接傳承下來(lái)����。但它的一些特征和方法可能融入了其他文字系統(tǒng),如甲骨文���,這也證明了中華文明的多元性����。

另一個(gè)有趣的發(fā)現(xiàn)是在距今4000年前的青海馬家窯文化遺址中�,考古學(xué)家發(fā)現(xiàn)了一些刻符,包括井形、柵欄形�、網(wǎng)形、日形�����、中形和數(shù)字形等��,與雙墩刻符非常相似���。這一發(fā)現(xiàn)令人疑惑的是�,這兩個(gè)遺址之間相隔了整整3000年�,卻出現(xiàn)了相似的刻符�����。這引發(fā)了更多關(guān)于這些遺址之間是否存在聯(lián)系的疑問����。

根據(jù)目前的考古證據(jù),中國(guó)的文字系統(tǒng)至少可以追溯到7300年前���,甚至可能更早達(dá)到8000年前�����。這一事實(shí)表明�,中國(guó)的文字系統(tǒng)不可能是從蘇美爾或其他文明“進(jìn)口”的。相反�,更有可能的情況是,古代東西方文明之間存在著經(jīng)濟(jì)和文化交流����,中國(guó)的原始象形文字傳播到了西方,蘇美爾或其他文明可能從中國(guó)學(xué)習(xí)了象形文字��,并在此基礎(chǔ)上發(fā)展出自己的文字系統(tǒng)�。

因此,對(duì)于一些仍然堅(jiān)持蘇美爾或其他文明影響了中國(guó)文字的觀點(diǎn)����,我們需要更加理性地審視這些觀點(diǎn),看是否基于科學(xué)的證據(jù)�,或者是否受到了一種西方中心主義的偏見的影響。歷史和考古學(xué)研究需要持續(xù)進(jìn)行�,以揭示中華文明的真正源頭和發(fā)展歷程。

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28