在夏商周斷代工程結(jié)束以后�����,我國于2004年正式啟動了“中華文明探源工程”���。不同于斷代工程的重點是要理清三代特別是夏朝的確切年代,探源工程是在夏朝存在的基礎(chǔ)上�����,向上再追溯1000年�����,以實證中華文明五千年的歷史���。

為此�����,浙江的良渚遺址����、山西的陶寺遺址以及河南的二里頭遺址等都被列為了探源工程的重點發(fā)掘?qū)ο蟆?/p>

特別是良渚遺址的考古發(fā)掘,成為實證中華五千年文明的關(guān)鍵性證據(jù)�,2019年,良渚遺址被聯(lián)合國教科文組織列入了世界遺產(chǎn)名錄����,得到了全世界的公認。

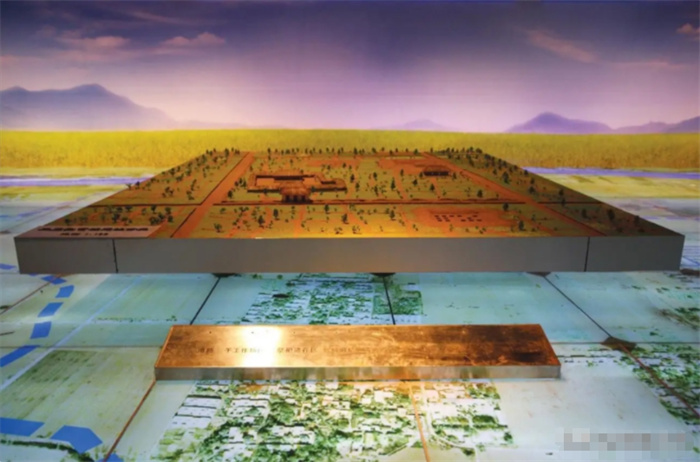

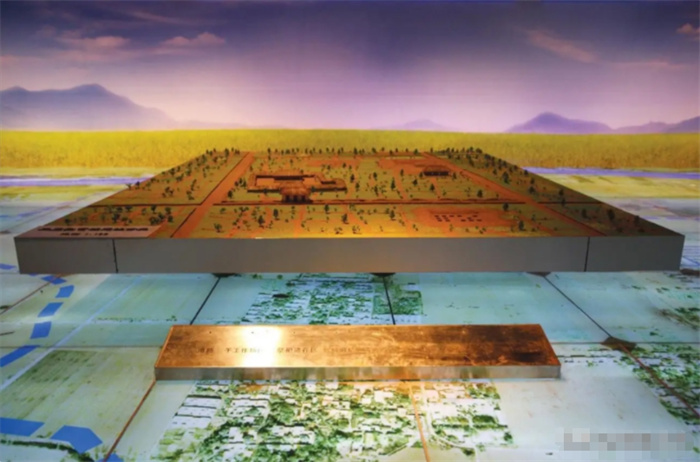

良渚文化興起于公元前3300年前后���,這里不僅發(fā)現(xiàn)了占地達300萬平方米的古城����,人工堆徹的宮殿和貴族墓地��,甚至還發(fā)現(xiàn)了由高低水壩構(gòu)成的大型水利設施��。

這充分說明����,在中國北方地區(qū)還處于新石器時代的仰韶文化氏族部落形態(tài)時���,長江中下游流域已經(jīng)出現(xiàn)了以稻作經(jīng)濟為支撐的國家雛形�����,具備了調(diào)動大批人力物力建設大型工程的社會組織力��。

到了公元前2500年左右����,中國北方的黃河中下游地區(qū)從仰韶文化演進為考古學上的龍山文化,這一時期�����,帶有軍事和防洪雙重屬性的城邑在黃河流域大量出現(xiàn)�����。

中華文明上演了“你方唱罷我登場”的戲碼�����,原本站在文明巔峰的浙江良渚文明此時已然衰亡��,雄踞山西晉南的陶寺文明崛起����。

與良渚文明高度相似����,陶寺遺址同樣有著面積近300萬平方米的超大城址����、王陵、宮殿以及隨葬品豐富的貴族墓葬��,并且還發(fā)現(xiàn)了王都才能有的“觀象臺”��,種種考古發(fā)現(xiàn)���,均將陶寺遺址指向了堯帝的都城�。山西省考古研究院院長王曉毅曾說過:“經(jīng)過40多年的研究�����,陶寺作為堯都的證據(jù)鏈越來越完整�����。”

陶寺所呈現(xiàn)的“國上之國”的復雜聚落形態(tài)和等級森嚴的社會結(jié)構(gòu)�����,也證實陶寺同樣進入了早期國家的序列�����。

但奇怪的是��,陶寺遭遇了與良渚文明近似的結(jié)局���,到公元前1900左右�����,昔日的“國上之國”陶寺走向了衰亡�,淪為了普通聚落���,繼任者河南二里頭文明在中原異軍突起�����。

二里頭文化(夏文化)脫胎于龍山文化���,而陶寺文化則是龍山文化的典型代表之一,這與堯舜禹先后成為天下共主的歷史記載高度一致。

要知道��,在晉南陶寺文化透析出“王都”氣息時��,如今的河南一帶還是一塊“政治洼地”���,被譽為禹都的王城崗遺址新城�,面積不及陶寺遺址的九分之一����。彼時,以如今河南為中心的中原地區(qū)���,都是堯舜共主治下的方國諸侯�。

但就是這樣一個地方����,卻孕育出了中國第一王朝—夏朝,而王朝�����,是一種完全不同于邦國文明的廣域王權(quán)政治結(jié)構(gòu)��,原本多元的考古學文化出現(xiàn)了歸一的情況����,西至甘青、東至山東�����、北至燕山����、南至長江都受到了二里頭文化(夏文化)傳播的影響,這些地區(qū)自新石器時代以來的本地文化的發(fā)展軌跡和模式被二里頭終結(jié)���。

此后��,無論是偃師商城�、鄭州商城還是殷墟晚商都邑����,甚至取商而代之的周都洛邑,都將統(tǒng)治核心定鼎在了河南�,并由此向周邊擴散政治和文化影響。

這種以“大中原”為政治經(jīng)濟中心的治理模式�,影響了中國上千年。

那么我們不禁要問,為什么最早誕生國家文明雛形的浙江良渚��、山西陶寺�,都沒能最終孕育出王朝,反倒是后起之秀河南完成了“整合中華文明從多元到一體”的壯舉呢�����?

如果我們從考古發(fā)現(xiàn)角度去觀察��,就會發(fā)現(xiàn)一個很奇特的現(xiàn)象�����。

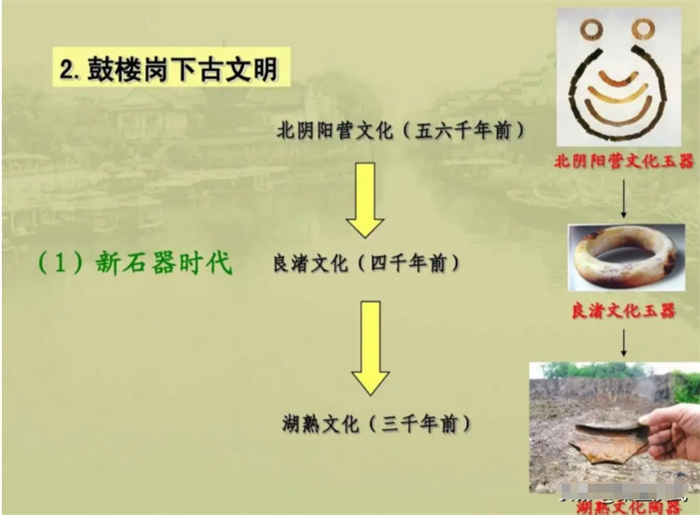

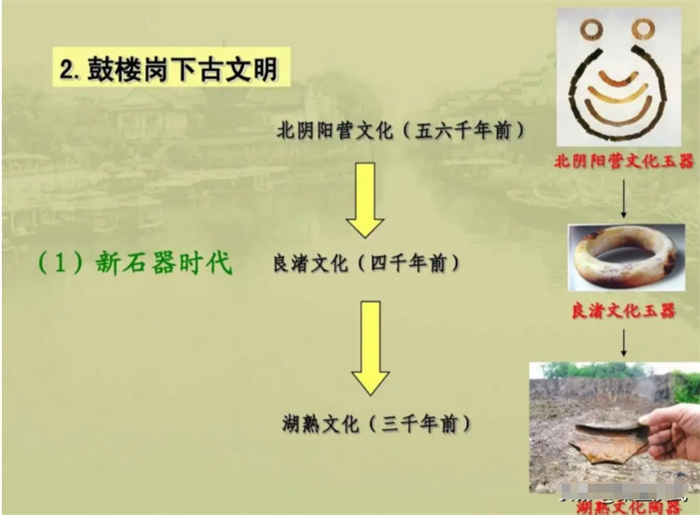

良渚文化在消亡后��,疊壓在其上的考古學文化是“湖熟文化”和“馬橋文化”�,一般而言,考古文化的上下疊壓關(guān)系�,代表著前后繼承關(guān)系。

但“湖熟文化”和“馬橋文化”的最早墓葬遺存卻是西周時期�,距離良渚文化的消亡過去了近千年,換言之��,良渚文化消亡后�����,江南地區(qū)的文明出現(xiàn)了斷層�����,其間至少間隔了夏商兩代���。

同樣����,陶寺文化消亡后���,晉南地區(qū)的下一個考古學文化卻跨越到了“二里頭文化東下馮類型”���,要知道,二里頭文化本身是夏朝的中晚期文化����,在河南,二里頭文化是由河南龍山文化����、新砦文化演進而來��,有著相對清晰的發(fā)展脈絡����。

但在山西的晉南地區(qū)��,卻沒有發(fā)現(xiàn)任何早期夏文化的蹤跡�,直到東下馮文化的出現(xiàn)。東下馮文化已經(jīng)是二里頭文化的末期�����,是二里頭文化的地方變體���,很多學者認為東下馮應當是夏桀或者夏人逃亡晉南后所留下的考古學文化��。

也就是說���,晉南同樣出現(xiàn)了一定的文化斷層現(xiàn)象。

這也就意味著�����,良渚����、陶寺的消亡�����,絕非簡單意義上的政權(quán)更迭����,亦或者一群人取代了另一群人那么簡單����,否則很難解釋其中出現(xiàn)的文明空白�����。

著名考古文博專家嚴文明先生�,曾將中國史前文化比喻為“重瓣花朵”,即在新石器時代晚期����,燕山以北到遼河流域、甘青地區(qū)�、中原和海岱區(qū)、陜晉冀地區(qū)�、巴蜀區(qū)����、江浙區(qū)分別形成了各具特色的文化大區(qū)�����,這些文化大區(qū)發(fā)展節(jié)奏不一����、程度不同、治理模式也不同��。

比如良渚文明就是典型的“政教合一”��,整個國家都信仰“神人獸面”����,而陶寺文明卻是典型的世俗權(quán)力至上的權(quán)力體制。再比如著名的四川三星堆�����,就是一種神權(quán)至上的文明����,三星堆人把財富用來建造神廟���,甚至為了祭祀某種神靈,可以把國家財富燒毀后埋藏于地下���,而非用于社會發(fā)展���。

如果把上述文化區(qū)比喻為采用不同培育方法的試驗品的話,那些沒能“挺到最后”的文明���,意味著其模式并不適用于華夏文明的主流,而只能成為體現(xiàn)中華文明多元的地方變體之一���。

那么接下來我們再來回答標題的疑問:為什么夏朝沒能在浙江�、山西這些原本創(chuàng)造了輝煌文明的區(qū)域誕生�?

首先是自然環(huán)境因素。世界四大文明古國均發(fā)端于大江大河附近����,這是農(nóng)業(yè)發(fā)展的根基,而中國古代文明的最本質(zhì)特征就是農(nóng)業(yè)文明��,先是長江文明領(lǐng)先����,然后是黃河文明主導�。

然而���,根據(jù)氣象學研究顯示��,在公元前第三千紀至第二千紀�����,全球出現(xiàn)了氣候異常增溫現(xiàn)象���,所引發(fā)的直接后果是降雨量在短期內(nèi)劇增,這就是給全世界先民留下深刻印象的大洪水事件��。

良渚文化成為了大洪水的直接受害者����,其后,因為自然環(huán)境的惡化而導致的為爭奪有限的生存區(qū)域而爆發(fā)的戰(zhàn)爭��,成為壓垮良渚古國的最后一根稻草��。蘇北花廳遺址出現(xiàn)的大量良渚晚期遺址,印證了良渚人放棄家園���,北上逃亡的推測���。

繼之而起的陶寺古國,同樣飽受大洪水的困擾���,史載:“堯時洪水滔天���,百姓巢居不安”,治水成為堯舜禹三代君主所面臨的棘手問題�。

但根據(jù)陶寺考古發(fā)掘顯示,陶寺的衰落與大洪水關(guān)聯(lián)不大����,因為這里并未發(fā)現(xiàn)大量淤泥沉積現(xiàn)象�,反倒是發(fā)現(xiàn)了陶寺中晚期時遭遇不明勢力入侵的證據(jù)。

在陶寺5026號灰坑中���,考古專家發(fā)現(xiàn)了層壘疊加的共計5層尸骸�����,骸骨均呈現(xiàn)肢解狀態(tài)�,多個顱骨上發(fā)現(xiàn)了明顯的鈍器劈啄痕,證實該灰坑中的人生前遭到了致命傷害���。5126號灰坑中出土的35歲女性骸骨���,下體還被插入牛角,十分殘忍���。

值得一提的是���,陶寺上層墓葬遭到嚴重破壞,但隨葬品卻并未被洗劫一空�,這表明入侵者的主要目的是“報復”而非“洗劫”。

陶寺能夠在大洪水時代“獨善其身”��,建設了超大規(guī)模的聚落��,正是得益于山西晉南的獨特封閉型地理優(yōu)勢��,《左傳》稱其為“表里山河”�,即外有大河,內(nèi)有高山���。

但也正因如此��,陶寺文明的發(fā)展模式存在一個致命模式�����,用白話講就是:別人不容易進來���,自己也不容易出去�����。

因為考古發(fā)現(xiàn)顯示�,陶寺文化主要集中在晉南汾澮一帶��,超過這一地理區(qū)域����,未見陶寺文化的影子,換言之��,陶寺文化沒有對周邊部族造成文化影響��,更無法吸納周邊文化的優(yōu)秀因子��,這正是建立廣域王權(quán)所缺失的�。

而夏朝在河南的建立,剛好趕上了天時地利����。

在陶寺衰落的公元前1900年前后,全球氣候轉(zhuǎn)入穩(wěn)定期����,躲過大洪水的夏后氏部族進入了被洪水沖刷過后含有大量腐殖質(zhì)的洛陽盆地,這塊土壤肥沃的區(qū)域同樣吸引了其它飽受洪水侵襲的部族的遷入�。

考古發(fā)現(xiàn)很能說明這一點。二里頭文化雖然誕生自河南����,但卻并非由河南龍山文化直接演變而來,其中既有新砦文化(夏后氏部落)因素��,也有來自豫東的造律臺文化�����、山東大汶口文化因素�,南方的石家河文化,甚至還囊括了良渚的玉文化�����、陶寺的鬲文化因子。

這種多種不同族群創(chuàng)造的考古學文化在二里頭的匯聚現(xiàn)象����,也反證了二里頭確實是當時的廣域王權(quán)的核心都邑無疑。

也正是從這一時期開始����,“民族自覺”形成了。夏朝時開始出現(xiàn)了“諸夏��、夏后��、有夏”為共同體的群體自稱�����。比如世居東南的越人��、大漠的匈奴人都傳說是夏人后裔�����,周人自稱“我有夏”����、“我區(qū)夏”,稱洛邑(二里頭遺址一帶)為“有夏之居”���,這正是王朝誕生的標志��。

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-07

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-07 考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28